„…IN MEINEM SCHÖN VERGOLDETEN SCHLAFGEMACH WAR ER GEFANGEN…“

Trobadors, Trouvères, Minnesänger – wem entsteht da nicht das Bild vom edlen Ritter vor Augen, seine leider unerreichbare Geliebte ansingend, um Erhörung flehend…

Oft zeigt sich ungläubiges Staunen, wenn das Wort „trobairis“ fällt. Weibliche Trobadors, ja gab’s denn die? Tote Buchstaben auf dem Papier. Texte, die vor einigen Jahrhunderten Klang, Musik, Stimme waren. Stundenlang könnten Theorien aufgestellt werden, wer sich hinter welchem Namen verbirgt, woher die einzelnen Frauen kamen, wann sie lebten.

Erst jüngste Forschungen haben gezeigt, dass diesem idyllischen Anblicke doch so einige Aspekte hinzugefügt werden müssen: Auch Frauen haben gedichtet, gesungen, ihre Liebhaber angelacht („Ich wünschte, Ihr wäret nicht so zaghaft“) oder brüsk abgewiesen („Eher mögt Ihr hängen, Eure Geliebte werde ich nicht! Ja, ich werde Euch eher umbringen!“), die Konsequenzen bedacht („Einen Ehemann zu nehmen freut mich, aber Kinder zu bekommen ist, glaube ich, eine große Strafe, weil die Brüste dann schlaff herabhängen und der Bauch faltig und unansehnlich ist“), Vergewaltigung beklagt („Er schob mir das Hemdchen hoch, entblößte den Leib“), Auswege aus einer unglücklichen Ehe gesucht („Ich schäme mich seinetwegen, wenn ich ihn sehe, so sehr, dass ich den Tod bitte, schnell herbeizukommen und ihn zu töten“), erotisches Begehren andeutungsweise („Wisset, dass ich große Lust hätte, Euch anstelle des Ehemanns zu umarmen, wenn Ihr mir nur zuvor versprochen hättet, alles zu tun, was ich mir wünsche…“) oder direkt ausgesprochen („Ich komme zu Euch, mein Herr, mit hochgezogenem Rock, weil ich habe sagen hören, dass Ihr Herr ‚Aufsteiger‘ heißt“), sich über eitles Männlichkeitsgehabe lustig gemacht („Meine Herren, was ihr ihn da sagen hört, ist ein Witz, denn ich glaube nicht, dass mein Mann einen besonders Großen hat, da er kaum die Hälfte hat als er sagt, habe ich Mangel und Ungenügen verspürt“), sich gegen ungerechtfertigte Angriffe verteidigt („Ich wünschte, dem würde die Nase abgeschnitten, der Euch gesagt hat, ich hätte Euch Schande gemacht“), sich auch frauenpolitisch engagiert („Und wenn ich darum die Verteidigung der Frauen unternehmen will, möge man mir das nicht verübeln, denn eine Frau muß die andere Ehren und darum habe ich hier meine Meinung gesagt“), um nur ein paar Facetten aufzuzeigen.

Das Ensemble „Deliciae“ hat einige dieser trotz ihres Jahrhunderte zählenden Alters noch immer aktuell wirkende Texte ausgewählt und Interpretationen erarbeitet, die zwar auf neueste Kenntnisse historischer Aufführungspraxis aufbauen, ohne sich aber diesen vollkommen unterordnen zu wollen: Genauso „modern“ und mitreißend wie die erhaltenen Texte versucht die Musik, eine längst in Ferne gerückte Epoche sinnlich etwas näher zu bringen. Aber hören Sie selbst…

Unsere musikalische Collage möchte Umrisse der Lebenswelt dieser Frauen zeichnen, erzählt überwiegend anhand ihrer eigenen Lieder. Denn das scheint uns wichtiger: nicht die bloße Kenntnis einiger Namen, sondern der Versuch, mitzuerleben die Welt (nicht nur) der Frauen vor langer Zeit. Dennoch: ihre Texte sind nach wie vor aktuell…

SELIGKEIT UND HÖLLENFAHRT

„Zu predigen, dass die Menschen in Frieden leben sollen, gefällt mir, aber die Hölle zu predigen, da sagt Paulus dies, Petrus jenes, ich glaube, es ist eine Kaufmannsware, Erfindung der Menschen, die mehr wissen denn die anderen.“

„Um die Evangelien glaube ich, dass sie zum Teil wahr sind, und zum Teil haben sie die Evangelisten aus ihrem Hirn hinzugetan, gleich wie man an den Passionsgeschichten sieht, die der eine auf eine Weise erzählt und ein anderer auf eine andere Weise.“

Zwei Stimmen aus den vielfältigen „ketzerischen“ Strömungen des Mittelalters. Von Beginn an, also noch lange vor Reformation und Gegenreformation, gab es innerhalb der Christenheit Streit um verschiedenste Glaubensinhalte. Solche Strömungen hatten zum Teil sektenhaften Charakter, konnten aber auch die Ausmaße einer „Gegenkirche“ annehmen. Die katholische Kirche hat verschiedenste Mittel angewandt, sich als die mächtigste und einzig wahre Kirche durchzusetzen, angefangen vom Aussenden von Missionaren bis hin zur Organisation von Kreuzzügen gegen christliche Brüder und Schwestern sowie der Institutionalisierung der Inquisition.

Das Programm „Seligkeit und Höllenfahrt“ zeigt in Lied und Text einige Aspekte spätmittelalterlicher Mystik, Ketzerei, Moral und Kirchenpolitik auf.

„…GEDANKEN SIND DES MENSCHEN EIGENTUM…“

„gedenke nie man kan erwern

den toren, noch den wisen,

dar ümbe sint gedenke vri

uf aller hande sache;

herz‘ unt sin dur gemach

dem menschen sint gegeben,

gedenke slüffen dur den stein,

dur stahel unt durch isen;

gedank klein ahte,

wie diu hant diz unde daz gemache;

swie man gedenke nie gesach,

si doch horte streben,

gedank ist sneller über velt,

den der blik eins ougen;

gedank glust bringet nach der minne gelt,

nach der gesihte tougen,

gedank kan wol ob allen arn

hoch in dien lüften sweben.“

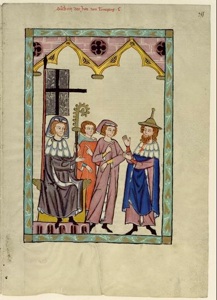

Vor acht Jahrhunderten besingt der Minnesänger Süsskind von Trimberg, in der berühmten Manessischen Liederhandschrift als Jude gezeichnet, das Lob der Gedankenfreiheit. Und herzögliche Wertschätzung von jüdischen MusikerInnen zeigt sich in der zwiespältigen Verleihung von Privilegien, nicht das gelbe Abzeichen zur Kennzeichnung von Jüdinnen und Juden tragen zu müssen, so wie es dem italienischen Komponisten Salamone Rossi (um 1570 – um 1630) vom kunstbeflissenen Hof in Mantua gewährt wurde.

Das Konzert will auch heute noch aktuelle Texte (z.T. in Neuvertonungen) und Musik jüdischer Komponisten aus Mittelalter, Renaissance und Frühbarock aus dem Vergessen wecken.